Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (Jawa: ꦏꦱꦸꦭ꧀ꦠꦤꦤ꧀ꦔꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠꦲꦢꦶꦤꦶꦔꦿꦠ꧀,

translit. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Pegon: كسلطانن ڠايوڮياكارتا هادنڠرت)

adalah negara dependen yang berbentuk kerajaan. Kedaulatan dan kekuasaan

pemerintahan negara diatur dan dilaksanakan menurut perjanjian/kontrak politik

yang dibuat oleh negara induk Kerajaan Belanda bersama-sama negara dependen

Kesultanan Ngayogyakarta. Kontrak politik terakhir antara negara induk dengan

kesultanan adalah Perjanjian Politik 1940.

Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan pecahan

Kerajaan Mataram Islam yang lahir sebagai hasil Perjanjian Giyanti. Perjajian

yang ditandatangani pada 1755 tersebut membagi Mataram Islam menjadi dua

kekuasaan, yaitu Nagari Kesultanan Ngayogyakarta untuk Pangeran Mangkubumi dan

Kasunanan Surakarta untuk Pakubuwono III.

Pangeran Mangkubumi dinobatkan sebagai penguasa pertama

Kesultanan Ngayogyakarta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sejak itu,

gelar penguasa Keraton Yogyakarta adalah Sri Sultan Hamengkubuwono, yang

berkedudukan di Jalan Rotowijayan Blok No. 1, Panembahan, Kecamatan Kraton,

Yogyakarta.

A. DAFTAR RAJA KERATON KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADINIGRAT

|

NAMA |

JANGKA HIDUP |

AWAL PEMERINTAHAN |

AKHIR PEMERINTAHAN |

KELUARGA |

GAMBAR |

|

SULTAN HAMENGKU

BUWONO I 1. Pangeran

Mangkubumi 2. Bendoro Raden

Mas Sujono 3.Susuhunan Kabanaran |

6 Agustus 1717 – 24 Maret 1792 |

1755 |

1792 |

a.

Amangkurat IV : Ayah b.

Mas Ayu Tejawati : Ibu |

|

|

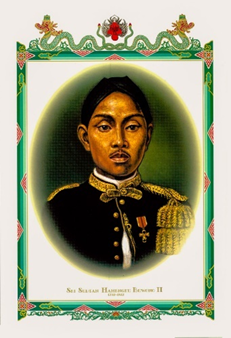

SULTAN HAMENGKU

BUWONO II 1. Sultan

Sepuh 2. Raden Mas Sundoro |

7 Maret 1750 – 3 Januari 1828 |

2 April 1792 |

3 Januari 1828 |

a. Sultan

Hamengku Buwono I : Ayah b. Gusti Kangjeng Ratu Hageng/GKR Kadipaten : Ibu |

|

|

SULTAN HAMENGKU

BUWONO III 1. Gusti Raden Mas Surojo |

20 Februari 1769 – 3 November 1814 |

Desember 1810 |

3 November 1814 |

a. Sultan

Hamengku Buwono II: Ayah b. Gusti Kanjeng Ratu Kedhaton : Ibu |

|

|

SULTAN HAMENGKU

BUWONO IV Gusti Raden Mas Ibnu Jarot |

3 April 1804 – 6 Desember 1823 |

9 November 1814 |

6 Desember 1823 |

a. Sultan

Hamengku Buwono III : Ayah b. Gusti Kanjeng Ratu Kencana (GKR Hageng) : Ibu |

|

|

SULTAN HAMENGKU

BUWONO V Gusti Raden Mas Gathot Menol |

24 Januari 1820 – 5 Juni 1855 |

19 Desember 1823 |

5 Juni 1855 |

a. Sultan

Hamengku Buwono IV : Ayah b. Gusti Kangjeng Ratu Kencono : Ibu |

|

|

SULTAN HAMENGKU

BUWONO VI 1. Sinuhun Mangkubumi 2. Gusti Raden Mas Mustojo |

10 Agustus 1821 - 20 Juli 1877 |

5 Juli 1855 |

20 Juli 1877 |

a. Sultan

Hamengku Buwono IV : Ayah b. Gusti Kangjeng Ratu Kencono : Ibu |

|

|

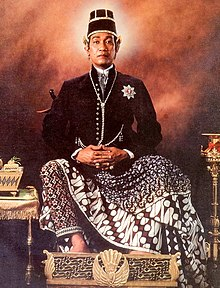

SULTAN HAMENGKU

BUWONO VII 1. Sultan Ngabehi (Sultan Sugih) 2. Gusti Raden Mas Murtejo |

4 Februari 1839 – 30

Desember 1931 |

13 Agustus 1877 |

30 Desember 1931 |

a. Sultan

Hamengku Buwono VI : Ayah b. Gusti Kanjeng Ratu Sultan |

|

|

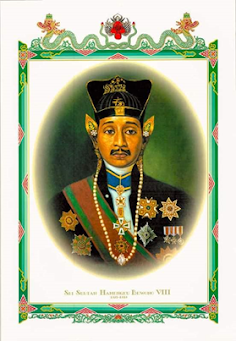

SULTAN HAMENGKU

BUWONO VIII Gusti Raden Mas Sujadi |

3 Maret 1880- 22 Oktober 1939 |

8 Februari 1921 |

22

Oktober 1939 |

a. Sultan

Hamengku Buwono VII : Ayah b. Gusti Kanjeng Ratu Hemas (Permaisuri

kedua) : Ibu |

|

|

SULTAN HAMENGKU

BUWONO IX 1. Gusti Raden Mas Dorodjatun 2. Bapak Pramuka Indonesia. |

12 April 1912 – 2 Oktober 1988 |

18 Maret 1940 |

2 Oktober

1988 |

a. Sultan

Hamengku Buwono VIII : Ayah b. Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom

Hamengkunegara (Raden Ajeng Kustilah) |

|

|

SULTAN HAMENGKU

BUWONO X Bendara Raden Mas Herjuno Darpito |

2 April 1946- Sekarang |

7 Maret 1989- |

Sekarang |

a. Sultan

Hamengku Buwono IX : Ayah b. KRAy. Windyaningrum |

1. SRI

SULTAN HAMENGKU BUWONO I

|

Sri Sultan Hamengku Buwono I ꧋ꦱꦿꦶꦱꦸꦭ꧀ꦠꦤ꧀ꦲꦩꦼꦁꦏꦸꦧꦸꦮꦤ꧇꧑꧇ |

|

Susuhunan Kabanaran Sri Sultan Hamengkubuwana I |

|

Sultan Keraton Kasultanan Yogyakarta ke-1 |

|

Bertakhta : 13

Februari 1755 - 24 Maret 1792 Penobatan : 13

Maret 1755 Penerus : Hamengkubuwana

II |

|

Informasi Pribadi |

|

Kelahiran

Raden Mas Sujana 4 Agustus

1717 (Rabu Pon, 26 Ruwah Wawu 1641) Kesultanan

Mataram Kartasura, Mataram Kematian 24

Maret 1792 (umur 74) Karaton

Yogyakarta, Ngayogyakarta Hadiningrat Pemakaman

Astana Kasuwargan, Imogiri, Yogyakarta Wangsa

Mataram |

|

Gelar Naik Tahta/Jumeneng Nata :

Ngarso Dalem Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono

Senapati ing Ngalaga Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah Ingkang

Jumeneng Kaping Satunggal ing Ngayogyakarta Hadiningrat |

|

Nama Anumerta

: - Sunan

Kabanaran - Pangeran

Mangkubumi |

|

Ayah : Amangkurat

IV Ibu : Mas Ayu

Tejawati Permaisuri : Gusti

Kanjeng Ratu Kencana & Gusti Kanjeng Ratu Kadipaten Agama : Islam |

Sri Sultan Hamengkubuwana I (Jawa: ꦲꦩꦼꦁꦏꦸꦨꦸꦮꦤ꧇꧑꧇, 6

Agustus 1717 – 24 Maret 1792) merupakan pendiri

sekaligus raja pertama Kesultanan Yogyakarta yang memerintah tahun 1755 – 1792

·

ASAL USUL

Nama aslinya adalah Raden Mas Sujana setelah dewasa bergelar

Pangeran Mangkubumi. Ia merupakan putra Amangkurat IV susuhunan Mataram

kedelapan, yang lahir dari selir bernama Mas Ayu Tejawati pada tanggal 6

Agustus 1717.

Pada tahun 1740 terjadi pemberontakan orang-orang Tionghoa di

Batavia yang menyebar sampai ke seluruh Jawa. Pada mulanya, Pakubuwana II

(kakak Mangkubumi) mendukung pemberontakan tersebut. Namun, ketika menyaksikan

pihak VOC unggul, Pakubuwana II pun berubah pikiran.

Pada tahun 1742 Keraton Kartasura diserbu kelompok pemberontak.

Pakubuwana II terpaksa membangun istana baru di Surakarta, sedangkan

pemberontakan tersebut akhirnya dapat ditumpas oleh VOC dan Cakraningrat IV

dari Madura.

Sisa-sisa pemberontak yang dipimpin oleh Pangeran Sambernyawa

(keponakan Pakubuwana II dan Mangkubumi) berhasil merebut tanah Sukawati.

Pakubuwana II mengumumkan sayembara berhadiah tanah seluas 3.000 cacah untuk

siapa saja yang berhasil merebut kembali Sukawati. Mangkubumi dengan berhasil

mengusir Sambernyawa pada tahun 1746, tetapi ia dihalang-halangi Patih

Pringgalaya yang menghasut PB II supaya membatalkan perjanjian sayembara.

Datang pula Baron van Imhoff gubernur jenderal VOC yang makin

memperkeruh suasana. Ia mendesak Pakubuwana II supaya menyewakan daerah pesisir

kepada VOC seharga 20.000 real untuk melunasi hutang keraton terhadap Belanda.

Hal ini ditentang Mangkubumi. Akibatnya, terjadilah pertengkaran di mana Baron

van Imhoff menghina Mangkubumi di depan umum.

Mangkubumi yang sakit hati meninggalkan Surakarta pada bulan Mei

1746 dan menggabungkan diri dengan Mas Said sebagai pemberontak.Sebagai ikatan

gabungan Mangkubumi mengawinkan Raden Mas Said dengan puterinya yaitu Rara

Inten atau Gusti Ratu Bendoro.

·

PERLAWANAN

Perang antara Mangkubumi dan Sambernyawa melawan kedudukan

Pakubuwana II yang disebut para sejarawan disebut sebagai Perang Takhta Jawa

III. Pada tahun 1747 diperkirakan kekuatan Mangkubumi mencapai 13.000 orang

prajurit.

Pertempuran demi pertempuran dimenangkan oleh Mangkubumi, misalnya

pertempuran di Demak dan Grobogan. Pada akhir tahun 1749, Pakubuwana II sakit

parah dan merasa kematiannya sudah dekat. Ia pun menyerahkan kedaulatan Mataram

kepada VOC untuk melindungi segenap keluarganya pada tanggal 11 Desember.

Sementara itu Mangkubumi telah mengangkat diri sebagai susuhunan

bergelar Pakubuwana III tanggal 12 Desember di basis pertahanannya, sedangkan

VOC mengangkat putra Pakubuwana II yang bernama Raden Mas Suryadi sebagai

Pakubuwana III tanggal 15. Dengan demikian terdapat dua orang Pakubuwana III.

Raden Mas Suryadi disebut Susuhunan Surakarta, sedangkan Mangkubumi disebut

Susuhunan Kabanaran, karena bermarkas di desa Banaran di daerah Sukawati

(sekarang Sragen).

Perang kembali berlanjut. Pertempuran besar terjadi di tepi Sungai

Bogowonto tahun 1751 di mana Mangkubumi menghancurkan pasukan VOC yang dipimpin

Kapten de Clerck. Orang Jawa menyebutnya Kapten Klerek.

·

PERSELISIHAN

Pada tahun 1752 Mangkubumi dengan Sambernyawa terjadi

perselisihan. Perselisihan ini berfokus pada keunggulan supremasi tunggal atas

Mataram yang tidak terbagi.

Tawaran Mangkubumi untuk bergabung mengalahkan Sambernyawa

akhirnya diterima VOC tahun 1754. Pihak VOC diwakili Nicolaas Hartingh, yang

menjabat gubernur wilayah pesisir utara Jawa. Sebagai perantara adalah Syaikh

Ibrahim, seorang Turki. Perudingan-perundingan dengan Mangkubumi mencapai

kesepakatan, Mangkubumi bertemu Hartingh secara langsung pada bulan September

1754.

Perundingan dengan Hartingh mencapai kesepakatan. Mangkubumi

mendapatkan setengah wilayah kerajaan Pakubuwana III, sedangkan ia merelakan

daerah pesisir disewa VOC seharga 20.000 real dengan kesepakatan 20.000 real

dibagi dua 10.000 real untuk Mangkubumi dan 10.000 real untuk Pakubuwana III.

Akhirnya pada tanggal 13 Februari 1755 dilakukan penandatanganan

naskah Perjanjian Giyanti yang mengakui Mangkubumi sebagai Sultan

Hamengkubuwana I. Wilayah Mataram yang dikuasai Pakubuwana III dibagi menjadi

dua. Mangkubumi mendapat setengah bagian. Perjanjian Giyanti ini juga merupakan

perjanjian persekutuan baru antara kelompok Mangkubumi bergabung dengan

Pakubuwana III dan VOC menjadi persekutuan untuk menghancurkan pemberontakan kelompok

Pangeran Sambernyawa.

Bersekutunya Mangkubumi dengan Pakubuwana III adalah permulaan

menuju kesepakatan pembagian Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta.

·

PERJUANGAN ATAS BUMI MATARAM

Era tahun 1740 adalah masa-masa berat bagi bumi Mataram. Pemberontakan

merajalela, dimulai dengan Geger Pacina yang dipimpin oleh Sunan Kuning dibantu

Pangeran Sambernyawa, hingga gerakan-gerakan sporadis yang dipimpin oleh

Pangeran Sambernyawa sendiri pada hari-hari selanjutnya. Akibatnya keraton

harus berpindah dari Kartasura ke Surakarta pada tanggal 17 Februari 1745.

Untuk memadamkan pemberontakan Sambernyawa, Raja Mataram saat itu

-Susuhunan Paku Buwono II mengadakan sayembara yang disambut dan dimenangkan

oleh Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi kemudian bermaksud untuk

mengendalikan pesisir utara Jawa sebagai langkah strategis mengurangi pengaruh

VOC di bumi Mataram. Akan tetapi, akibat penghianatan dan kecurangan yang

dilakukan oleh Patih Pringgoloyo yang didukung VOC, langkah Pangeran Mangkubumi

menemui jalan buntu.

Atas dasar peristiwa tersebut, Pangeran Mangkubumi kemudian

memutuskan untuk keluar dari lingkup istana dan memulai serangan terbuka

terhadap VOC. Keputusan tersebut menuai dukungan dari Pangeran Sambernyawa.

Bersama Sambernyawa, Pangeran Mangkubumi berhasil membebaskan beberapa daerah

dari cengkeraman VOC.

Di sisi lain, pada akhir tahun 1749, kondisi kesehatan Paku Buwono

II semakin menurun. Belanda memanfaatkan kondisi ini sehingga muncul traktat

yang berisi penyerahan Kerajaan Mataram seluruhnya kepada VOC pada tanggal 16

Desember 1749. Hanya berselang hari, Paku Buwono II wafat dan kemudian

digantikan oleh puteranya Paku Buwono III. Mengetahui adanya kesepakatan

tersebut, maka Pangeran Mangkubumi dan Sambernyawa semakin sengit bertempur.

Akibatnya, garis depan VOC terdesak dan pasukannya banyak yang tewas. Hanya

dalam hitungan bulan, hampir seluruh wilayah Kerajaan Mataram sudah berada di

bawah kekuasaan Pangeran Mangkubumi.

Kegagalan menghadapi perjuangan Pangeran Mangkubumi ini mengakibatkan

Gubernur Jawa Utara, Baron van Hohendroff, mengundurkan diri. Selain itu,

Gubernur Jenderal Baron van Imhoff yang berkedudukan di Batavia juga turut

merasakan tekanan atas kekalahan tersebut. Baron van Imhoff kemudian jatuh

sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Berikutnya, tampuk kepimpinan Gubernur

Jawa Utara yang berkedudukan di Semarang diserahkan kepada Nicholas Hartingh.

Perubahan kepemimpinan VOC ini membawa perubahan dalam corak

penyelesaian masalahnya. Hartingh yang dikenal supel dan lancar berbahasa Jawa,

mendapatkan ide bahwa untuk menyelesaikan masalah ini hanya bisa didapat dengan

cara mendekati Pangeran Mangkubumi dan menawarkan jalan perdamaian. Sadar bahwa

dia tidak bisa melakukannya sendiri maka Hartingh mengutus seorang keturunan

Arab, Syekh Ibrahim atau lebih dikenal dengan Tuan Sarip Besar, untuk

menawarkan jalan perundingan kepada Pangeran Mangkubumi.

Pada tanggal 23 September 1754, pertemuan antara Hartingh dengan

Pangeran Mangkubumi membuahkan hasil. Kesepakatan yang diperoleh merupakan

rancangan awal perjanjian yang kemudian dikenal sebagai Palihan Nagari. Hasil

kesepakatan ini disampaikan kepada Gubernur Jenderal dan Paku Buwono III. Kata

sepakat dari Paku Buwono III diperoleh pada tanggal 4 November 1754. Kemudian

butir-butir kesepakatan tersebut dituangkan dalam naskah Perjanjian Giyanti.

Puncaknya pada tanggal 13 Februari 1755, Perjanjian Giyanti ditandatangani oleh

pihak-pihak terkait.

Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, babak awal

Kasultanan Yogyakarta dimulai. Pada Kemis Pon, 13 Maret 1755 (29 Jumadilawal

1680 TJ) Pangeran Mangkubumi dinobatkan sebagai raja pertama Ngayogyakarta

Hadiningrat dengan gelar Sri Sultan Hamengku Buwono I.

·

MENDIRIKAN KERATON KASULTANAN YOGYAKARTA

HADINIGRAT

Sejak Perjanjian Giyanti wilayah kerajaan Mataram dibagi menjadi

dua. Pakubuwana III sebagai susuhunan tetap melanjutkan pemerintahan di

Surakarta, sedangkan Mangkubumi bergelar Hamengkubuwana I menjadi sultan di

Yogyakarta. Kemudian, Mangkubumi resmi menjadi sultan namun ia belum mendirikan

keraton untuk tempat pememerintahnya. Untuk mendirikan keraton Mangkubumi

kepada VOC mengajukan uang persekot sewa pantai utara Jawa tetapi VOC saat itu

belum memiliki yang diminta oleh Mangkubumi.

Pada bulan April 1755 Hamengkubuwana I memutuskan untuk membuka

Hutan Pabringan sebagai ibu kota Kerajaan yang menjadi bagian kekuasaannya.

Sebelumnya, di hutan tersebut pernah terdapat pesanggrahan bernama Ayogya

sebuah dalem yang bernama Dalem Garjiwati; lalu dinamakan ulang oleh Pakubuwana

II sebagai Dalem Ayogya. Oleh karena itu, ibu kota baru dari kerajaan yang

menjadi bagiannya tersebut pun diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat.

Dalam Babad Nitik Ngayogya, digambarkan mengenai kebijaksanaan dan

kearifan Sultan Hamengku Buwono I. Juga disebutkan mengenai kecerdasan beliau

terkait ilmu tata kota dan arsitektur. Dalam menentukan posisi Keraton

Yogyakarta, menurut catatan itu, beliau mempertimbangkan letak dan keadaan

lahan agar berpotensi menyejahterakan dan memberi keamanan untuk penduduk

Yogyakarta.

Sejak tanggal 7 Oktober 1756 Hamengkubuwana I pindah dari desa

Banaran menuju Yogyakarta. Seiring berjalannya waktu nama Yogyakarta sebagai

ibu kota kerajaannya menjadi lebih populer. Kesultanan yang dipimpin oleh

Hamengkubuwana I kemudian lebih dikenal dengan nama Kesultanan Yogyakarta.

Keraton Yogyakarta yang berdiri kokoh hingga saat ini menempati

posisi yang sangat strategis. Terdapat batas-batas alam berupa Kali Code di

sebelah timur dan Kali Winongo di sebelah barat. Di sebelah utara dibatasi oleh

Gunung Merapi, sementara di selatan berbatasan dengan pantai Laut Selatan.

Arsitektural Keraton Yogyakarta sendiri sepenuhnya dirancang oleh Sri Sultan

Hamengku Buwono I yang juga merupakan arsitek Keraton Surakarta. Tidak hanya

tata ruang dan bangunannya, semua hiasan bahkan tumbuh-tumbuhan yang ditanam di

kompleks keraton dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki nilai filosofis,

dan spiritual yang tinggi. Selain kompleks keraton, Sri Sultan Hamengku Buwono

juga membangun kompleks istana air Taman Sari. Atas hasil karya serta karakter

kuat Sri Sultan Hamengku Buwono I, sejarawan menjuluki beliau sebagai “a great

builder”, sejajar dengan Sultan Agung.

Peninggalan Sri Sultan Hamengku Buwono I bagi Yogyakarta begitu

besar. Beliau mencetuskan konsep Watak Satriya seperti: Nyawiji (konsentrasi

total), greget (semangat jiwa), sengguh (percaya diri) dan ora mingguh (penuh

tanggung jawab). Konsep-konsep luhur ini menjadi credo atau prinsip bagi

Prajurit Keraton, Abdi Dalem, dan juga gerak tari yang disebut Joged Mataram.

Sri Sultan Hamengku Buwono I juga mengajarkan falsafah golong gilig

manunggaling kawula Gusti (hubungan yang erat antara rakyat dengan raja dan

antara umat dengan Tuhan) serta Hamemayu Hayuning Bawono (menjaga kelestarian

alam). Semuanya menjadi nilai-nilai utama yang menjadi pedoman karakter tidak

hanya bagi keraton tetapi juga masyarakat Yogyakarta.

·

USAHA MENAKLUKAN SURAKARTA

Hamengkubuwana I meskipun telah berjanji damai namun tetap saja

berambisi ingin mengembalikan Mataram menjadi kerajaan yang utuh. Surakarta

saat itu dipimpin oleh Pakubuwana III yang mendapat perlindungan dari Belanda

sehingga niat Hamengkubuwana I untuk memerangi Surakarta sulit diwujudkan,

apalagi masih ada kekuatan ketiga yaitu Mangkunagara I yang memiliki ambisi

yang sama, sehingga cita cita menyatukan kembali Mataram yang utuh bukan

monopoli seorang saja.

Pada tahun 1788 Pakubuwana IV naik takhta. Ia merupakan raja yang

jauh lebih cakap daripada ayahnya. Pakubuwana IV sebagai susuhunan memiliki

kesamaan dengan Hamengkubuwana I. Pakubuwana IV juga berambisi mengembalikan

keutuhan Mataram. Dalam langkah politiknya Pakubuwana IV mengabaikan atas

berdirinya Yogyakarta dengan mengangkat saudaranya menjadi Pangeran Mangkubumi,

hal yang menyebabkan ketegangan dengan Hamengkubuwana I. Setelah pengangkatan

saudaranya menjadi pangeran, Pakubuwana IV juga tidak mengakui hak waris takhta

adipati anom (putra mahkota) Yogyakarta. Pihak VOC mulai resah menghadapi raja

baru tersebut karena ancaman perang terbuka di Jawa kembali bisa menyebabkan

keuangan VOC terkuras.

Pakubuwana IV mengambil langkah konfrontatif dengan Yogyakarta

dengan tidak mau mencabut nama Mangkubumi untuk saudaranya. Memang dalam

Perjanjian Giyanti tidak diatur secara permanen soal suksesi Kesultanan

Yogyakarta, sehingga sikap konfrontatif Pakubuwana IV ini dapat dimengerti

bahwa penguasa Surakarta memahami tanggung jawab kerajaan.

Sikap konfrontatif Pakubuwana IV ini beriring dengan munculnya

penasihat penasihat spiritual yang beraliran keagamaan dan ini yang meresahkan

VOC dan dua penguasa lainnya, karena ancaman perang yang meluluh lantahkan Jawa

bisa terulang kembali.

Pada tahun 1790 Hamengkubuwana I dan Mangkunegara I kembali

bersekutu bersama untuk pertama kalinya sejak zaman pemberontakan dulu. Mereka

bersama VOC bergerak mengepung Pakubuwana IV di Surakarta karena Pakubuwana IV

memiliki penasihat spiritual yang membuat khawatir VOC. Pakubuwana IV akhirnya

menyerah untuk membiarkan penasihat spiritualnya dibubarkan oleh VOC. Ini

adalah kerja sama dalam kepentingan yang sama yaitu mencegah bersatunya

penasihat spiritual dengan golongan bangsawan yang merupakan ancaman potensial

pemberontakan kembali.

Hamengkubuwana I pernah berupaya agar putranya dikawinkan dengan

putri Pakubuwana III dengan tujuan untuk mempersatukan kembali Mataram namun

gagal. Pakubuwana IV yang merupakan pewaris takhta Pakubuwana III lahir untuk

menggantikan peran ayahnya.

·

KELUARGA PRIBADI

a.

Permaisuri (garwa padmi)

1)

Gusti Kanjeng Ratu Kencana

putri Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Kakek dari pihak ayah

adalah Pakubuwana I

2)

Gusti Kanjeng Ratu Kadipaten

putri Ki Ageng Drepayuda. Ia juga dikenal sebagai Gusti Kanjeng

Ratu Tegalrejo atau Gusti Kanjeng Ratu Hageng setelah kematian suaminya

b.

Selir (garwa ampeyan)

1)

Bendara Raden Ayu Tilarsa

2)

Bendara Mas Ayu Sawerdi

3)

Bendara Raden Ayu Srenggara

4)

putri Ki Tumenggung Natayudha, Bupati Kedu

5)

Bendara Mas Ayu Mindaka

6)

Bendara Mas Ayu Asmarawati

7)

Bendara Raden Ayu Jumanten

8)

Bendara Mas Ayu Wilapa

9)

Bendara Mas Ayu Ratnawati

10)

Bendara Mas Ayu Chindaka

11)

Bendara Mas Ayu Tandhawati

12)

Bendara Mas Ayu Turunsi

13)

Bendara Raden Ayu Ratna Puryawati

14)

Bendara Raden Ayu Daya Asmara

15)

Bendara Mas Ayu Gandasari

16)

Bendara Mas Ayu Karnakawati

17)

Bendara Mas Ayu Setyawati

18)

Bendara Mas Ayu Padmasari

19)

Bendara Mas Ayu Sari

20)

Bendara Mas Ayu Pakuwati

21)

Bendara Mas Ayu Chitra Kusuma

c.

Anak

1)

Gusti Raden Mas Intu

lahir dari GKR. Kencana, kemudian bergelar Kanjeng Pangeran

Adipati Anom Hamengkunegara Ingkang Sudibya Atmarinaja Sudarma Mahanalendra. Ia

meninggal sebelum ditandatanganinya Perjanjian Giyanti.

2)

Gusti Pangeran Hangabehi

lahir dari BRAy. Tilarsa

3)

Gusti Raden Mas Sundara

lahir dari GKR. Kadipaten. Naik takhta sebagai Hamengkubuwana II

4)

Bendara Pangeran Harya Demang Tanpanangkil

lahir dari BMAy. Sawerdi

5)

Bendara Pangeran Harya Dipasanta

lahir dari BMAy. Asmarawati

6)

Bendara Pangeran Harya Natakusuma

lahir dari BRAy. Srenggara. Diangkat menjadi Adipati Kadipaten

Pakualaman dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Harya Paku Alam I

7)

Bendara Pangeran Harya Kusumayudha

lahir dari BMAy. Wilapa. Ia juga dikenal sebagai Bendara Pangeran

Harya Hadikusuma

8)

Bendara Pangeran Harya Silarang

lahir dari BMAy. Cindhaka. Ia juga dikenal sebagai Bendara

Pangeran Harya Dipawijaya I atau Pangeran Harya Haji Muhammad Abu Bakar

9)

Bendara Raden Mas Adiwijaya

lahir dari BMAy. Tandhawati. Kemudian bergelar Bendara Pangeran

Harya Panular, seorang Wakil Dalem untuk Hamengkubuwana V

10)

Bendara Pangeran Harya Mangkukusuma

lahir dari BMAy. Turunsi. Ia juga seorang Wakil Dalem

11)

Bendara Pangeran Harya Hadikusuma II

lahir dari BRAy. Daya Asmara

12)

Bendara Pangeran Harya Dipasana

lahir dari BMAy. Gandasari

13)

Bendara Pangeran Harya Blitar

lahir dari BRAy. Daya Asmara

14)

Bendara Raden Mas Sudarma

lahir dari BMAy. Setyawati. Ia kemudian bergelar Bendara Pangeran

Harya Santakusuma

15)

Bendara Raden Mas Sabiril

lahir dari BMAy. Padmasari. Ia kemudian bergelar Bendara Pangeran

Harya Panengah

16)

Bendara Raden Mas Suwardi

lahir dari BMAy. Sari

17)

Gusti Raden Ajeng Inten

lahir dari GKR. Kencana. Ia kemudian bergelar Gusti Kanjeng Ratu

Bendara. Menikah dengan Mangkunegara I lalu bercerai, menikah lagi dengan

Bendara Pangeran Harya Dipanegara, putra Bendara Pangeran Harya Hangabehi dari

Surakarta. Kakek dari pihak ayah adalah Amangkurat IV.

18)

Bendara Raden Ayu Jayaningrat

lahir dari BRAy. Tilarsa

19)

Bendara Raden Ayu Purbayasa

lahir dari BRAy. Srenggara. Ia juga dikenal sebagai Bendara Raden

Ayu Dhanukusuma. Menikah dengan Kanjeng Raden Tumenggung Dhanukusuma, putra

sulung Danurejo I

20)

Bendara Raden Ayu Sasradiningrat

lahir dari BMAy. Mindaka

21)

Bendara Raden Ayu Rangga Prawiradirja

lahir dari BRAy. Srenggara

22)

Bendara Raden Ayu Natayudha I

lahir dari BRAy. Jumanten

23)

Bendara Raden Ayu Yudhakusuma I

lahir dari BRAy. Srenggara

24)

Bendara Raden Ayu Sasrakusuma I

lahir dari BMAy. Ratnawati

25)

Bendara Raden Ayu Yudhakusuma II

lahir BMAy. Trisnawati

26)

Bendara Raden Ajeng Sutiya

Ia juga dikenal sebagai Bendara Raden Ayu Jayadiwira

27)

Bendara Raden Ayu Pringgalaya

lahir dari BRAy. Daya Asmara

28)

Bendara Raden Ayu Dhanunegara

lahir dari BMAy. Turunsi

29)

Bendara Raden Ayu Mangkundirja

lahir dari BMAy. Pakuwati

30)

Bendara Raden Ayu Ratnadinigrat

lahir dari BMAy. Chitra Kusuma

31)

Bendara Raden Ayu Purwadipura

lahir dari BMAy. Sari

·

SEBAGAI PAHLAWAN NASIONAL

Dalam bidang seni, peninggalan Sri Sultan Hamengku Buwono I

diantaranya adalah: Beksan Lawung, Tarian Wayang Wong Lakon Gondowerdaya,

Tarian Eteng, dan seni Wayang Purwo.

Sri Sultan Hamengku Buwono I wafat pada tanggal 24 Maret 1792 (1

Ruwah 1718 TJ), dimakamkan di Astana Kasuwargan, Pajimatan Imogiri. Kelak, pada

tanggal 3 November 2006, sebuah negara non kerajaan yang proses kelahirannya

sangat lekat dengan keturunan beliau akan menganugerahi Sri Sultan Hamengku

Buwono I sebagai Pahlawan Nasional atas jasa-jasa dalam memperjuangkan jati

diri bangsa

·

PENGHARGAAN

Bintang

Mahaputera Adipurna (2006)

·

GALERI

|

|

|

|

|

|

|

|

2. SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO II

|

Sri Sultan Hamengku

Buwono II ꧋ꦱꦿꦶꦱꦸꦭ꧀ꦠꦤ꧀ꦲꦩꦼꦁꦏꦸꦧꦸꦮꦤ꧇꧒꧇ |

|

Sultan Sepuh Sri Sultan Hamengku Buwono II |

|

Sultan Yogyakarta ke-2 |

|

Bertakhta :

1792-1810; 1811-1812; 1826-1828 Penobatan : 2

April 1792 Pendahulu : Sultan

Hamengkubuwana I Penerus :

Sultan Hamengkubuwana III & Sultan Hamengkubuwana V Pemahkotaan :

1798 |

|

Informasi Pribadi |

|

Nama Kecilnya

: Raden Mas Sundoro Kelahiran : 7

Maret 1750, Gunung Sindoro Kematian : 3

Januari 1828 (umur 77), Kraton Yogyakarta, Yogyakarta Pemakaman : Kotagede,

Yogyakarta Wangsa : Mataram |

|

Naik Tahta/Jumeneng Nata : Ngarsa Dalem

Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana

Senapati-ing-Ngalaga 'Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah ingkang

Jumeneng Kaping Kalih ing Ngayogyakarta Hadiningrat |

|

Ayah : Sultan

Hamengkubuwana I Ibu: Gusti

Kanjeng Ratu Kadipaten (Permaisuri kedua) Permaisuri : - Gusti

Kanjeng Ratu Kedhaton - Gusti

Kanjeng Ratu Hemas - Gusti

Kanjeng Ratu Kencana Wulan - Gusti

Kanjeng Ratu Sultan Agama: Islam |

Sri Sultan Hamengkubuwana II (Jawa: ꦲꦩꦼꦁꦏꦸꦨꦸꦮꦤ꧇꧒꧇, 7

Maret 1750 – 3 Januari 1828) adalah raja

Kesultanan Yogyakarta yang memerintah selama tiga periode, yaitu 1792 – 1810, 1811 – 1812, dan

1826 – 1828. Pada pemerintahan yang kedua dan ketiga ia dikenal dengan julukan

Sultan Sepuh. Masa jabatannya yang kedua adalah yang paling singkat dalam

sejarah Kesultanan Yogyakarta.

·

RIWAYAT MASA MUDA

Nama aslinya adalah Gusti Raden Mas Sundara, putra kelima

Sultan Hamengkubuwana I dari permaisuri Gusti Kangjeng Ratu Hageng/GKR

Kadipaten. Beliau dilahirkan tanggal 7 Maret 1750 ketika ayahnya Pangeran

Mangkubumi melakukan pemberontakan terhadap Mataram dan VOC. Ketika kedaulatan

Hamengkubuwana I mendapat pengakuan dalam perjanjian Giyanti tahun 1755, Mas

Sundara juga ikut diakui sebagai adipati anom.

Pada tahun 1774 (atau tahun Jawa 1700), terjadi kegelisahan

di kalangan Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta akibat mitos akhir

abad, bahwa akan ada sebuah kerajaan yang runtuh. Dalam kesempatan itu, Mas

Sundara menulis kitab Suryaraja yang berisi ramalan bahwa mitos akhir abad akan

gugur karena Surakarta dan Yogyakarta akan bersatu di bawah pemerintahannya.

Naskah tersebut sampai saat ini dikeramatkan sebagai salah satu pusaka Keraton

Yogyakarta, dengan nama Kangjeng Kyai Suryaraja.

·

PEMERINTAHAN

Sejak tahun 1808 Herman Wilem Daendels menjadi Gubermur

Jenderal Hindia Belanda. Daendels dikenal sebagai gubernur jenderal yang anti

feodalisme. Ia menerapkan aturan baru tentang sikap yang seharusnya dilakukan

raja-raja Jawa terhadap minister (istilah baru untuk residen ciptaan Daendels)

seperti minister berhak memakai simbol-simbol kekuasaan serta kebesaran seperti

yang dipakai oleh raja-raja Jawa di dalam keraton. Minister juga tidak perlu

melakukan aturan menurut tradisi Jawa yang merendahkan martabatnya seperti

melepas topi, bersila dan duduk lebih rendah dari raja atau mempersembahkan

sirih dan tuak kepada raja Jawa. Selain itu, Daendels memerintahkan agar segera

menggantikan peraturan tata upacara lama dengan yang baru di keraton Jawa.

Hamengkubuwana II menolak mentah-mentah peraturan ini karena dianggap

merendahkan derajatnya. Sedangkan Pakubuwana IV menerima dengan taktik

tersembunyi, yaitu harapan bahwa Belanda akan membantu Surakarta menaklukkan

Yogyakarta.

Hamengkubuwana II juga bersitegang dengan Patih Danureja II

yang dekat dengan Belanda. Ia memecat Danureja II dan menggantinya dengan

Pangeran Natadiningrat, putra Pangeran Natakusuma (adik Hamengkubuwana II).

Kemudian Hamengkubuwana II juga merestui pemberontakan menantunya, yaitu Raden

Rangga Prawiradirjo III (Raden Ronggo), bupati wedana Madiun yang menentang

pemanggilan dirinya ke Bogor akibat kasus kerusuhan di Ngebel dan Sekedok,

berkaitan dengan pemaksaan penyerahan hak pengelolaan hutan kesultanan oleh

Daendels.

Belanda akhirnya menumpas pemberontakan Raden Ronggo dengan

pasukan gabungan antara Belanda, Surakarta, dan Yogyakarta. Daendels semakin

mencurigai peran Hamengkubuwana II di balik gerakan Raden Rangga, apalagi dari

surat yang diambil sebagai barang bukti dari jasad Raden Rangga terdapat cap

berlogo kesultanan. Hal ini menyebabkan keributan antara kedua pihak. Sultan tmenolak

tuduhan itu karena cap kesultanan sehari-hari berada di kantor patih. Pada

bulan Desember 1810, Daendels menyerbu Yogyakarta, menurunkan Hamengkubuwana

II, dan menggantinya dengan putranya, GRM Suraja, sebagai Sultan Hamengkubuwana

III, menangkap Pangeran Natakusuma dan Natadiningrat, serta mengembalikan

kedudukan Patih Danureja II.

·

PEMERINTAHAN PERIODE PERTAMA

Sejak tahun 1808 Herman Wilem Daendels menjadi Gubermur

Jenderal Hindia Belanda. Daendels dikenal sebagai gubernur jenderal yang anti

feodalisme. Ia menerapkan aturan baru tentang sikap yang seharusnya dilakukan

raja-raja Jawa terhadap minister (istilah baru untuk residen ciptaan Daendels)

seperti minister berhak memakai simbol-simbol kekuasaan serta kebesaran seperti

yang dipakai oleh raja-raja Jawa di dalam keraton. Minister juga tidak perlu

melakukan aturan menurut tradisi Jawa yang merendahkan martabatnya seperti

melepas topi, bersila dan duduk lebih rendah dari raja atau mempersembahkan

sirih dan tuak kepada raja Jawa. Selain itu, Daendels memerintahkan agar segera

menggantikan peraturan tata upacara lama dengan yang baru di keraton Jawa.

Hamengkubuwana II menolak mentah-mentah peraturan ini karena dianggap

merendahkan derajatnya. Sedangkan Pakubuwana IV menerima dengan taktik

tersembunyi, yaitu harapan bahwa Belanda akan membantu Surakarta menaklukkan

Yogyakarta.

Hamengkubuwana II juga bersitegang dengan Patih Danureja II

yang dekat dengan Belanda. Ia memecat Danureja II dan menggantinya dengan

Pangeran Natadiningrat, putra Pangeran Natakusuma (adik Hamengkubuwana II). Kemudian

Hamengkubuwana II juga merestui pemberontakan menantunya, yaitu Raden Rangga

Prawiradirjo III (Raden Ronggo), bupati wedana Madiun yang menentang

pemanggilan dirinya ke Bogor akibat kasus kerusuhan di Ngebel dan Sekedok,

berkaitan dengan pemaksaan penyerahan hak pengelolaan hutan kesultanan oleh

Daendels.

Belanda akhirnya menumpas pemberontakan Raden Ronggo dengan

pasukan gabungan antara Belanda, Surakarta, dan Yogyakarta. Daendels semakin

mencurigai peran Hamengkubuwana II di balik gerakan Raden Rangga, apalagi dari

surat yang diambil sebagai barang bukti dari jasad Raden Rangga terdapat cap

berlogo kesultanan. Hal ini menyebabkan keributan antara kedua pihak. Sultan

tmenolak tuduhan itu karena cap kesultanan sehari-hari berada di kantor patih.

Pada bulan Desember 1810, Daendels menyerbu Yogyakarta, menurunkan

Hamengkubuwana II, dan menggantinya dengan putranya, GRM Suraja, sebagai Sultan

Hamengkubuwana III, menangkap Pangeran Natakusuma dan Natadiningrat, serta

mengembalikan kedudukan Patih Danureja II.

·

PEMERINTAHAN PERIODE KEDUA

Pada tahun 1811 pemerintahan Belanda atas Jawa dan Nusantara direbut oleh Inggris. Hal ini dimanfaatkan Hamengkubuwana II untuk kembali menjadi raja, dan menurunkan Hamengkubuwana III sebagai putra mahkota kembali. Tak hanya itu, Sultan juga berinisiatif menyingkirkan Danureja II yang dianggap sebagai biang keladi masalah yang dihadapi sultan dengan Daendels. Pada September 1811, Danureja II dibunuh di depan Sitihinggil atas perintah sultan ketika hendak menghadiri rapat di keraton.

Sikap Hamengkubuwana II terhadap Inggris sama buruknya

dengan sikapnya terhadap Belanda. Terutama pada putranya, Mas Suraja, sikap

sultan bisa dibilang amat keras, mengingat putranya tersebut dianggap turut

berperan dalam menyingkirkan dirinya dari singgasana kesultanan tahun 1810.

Pembersihan besar-besaran yang dilakukan sultan setelahnya, bahkan nyaris

mengancam keselamatan jiwa sang putra mahkota. Dengan Inggris, tercatat nyaris

terjadi pertumpahan darah antara utusan Raffles dengan kerabat keraton di depan

Sultan, hanya akibat kursi untuk Raffles diletakkan lebih rendah dari

singgasana Sultan, sewaktu wakil gubernur Inggris tersebut hendak mengunjungi

Yogyakarta bulan Desember 1811.

Pakubuwana IV di Surakarta pura-pura mendukung Hamengkubuwana

II agar berani memerangi Inggris. Surat-menyurat antara kedua raja ini

terbongkar oleh Inggris. Maka, pada tanggal 19 Juni 1812, pasukan Inggris yang

dibantu Mangkunegaran menyerbu Yogyakarta. Terjadi perang besar yang berakhir

dengan kekalahan kesultanan. Hamengkubuwana II ditangkap dan dibuang ke pulau

Penang, sedangkan Pakubuwana IV dirampas sebagian wilayahnya.

Hamengkubuwana III kembali diangkat sebagai raja Yogyakarta.

Pangeran Natakusuma, yang mendukung Inggris, diangkat oleh Thomas Raffles

sebagai Paku Alam I dan mendapat wilayah berdaulat bernama Pakualaman.

·

PEMERINTAHAN PERIODE KETIGA

Pada tahun 1825 terjadi perlawanan Pangeran Diponegoro

(putra Hamengkubuwana III) terhadap Belanda (yang kembali berkuasa sejak tahun

1816). Saat itu raja yang bertahta di Yogyakarta adalah Hamengkubuwana V, yang

bertahta menggantikan ayahnya tahun 1823 saat dirinya masih berumur 3 tahun.

Perlawanan Pangeran Diponegoro sangat mendapat dukungan dari

rakyat. Pemerintah Hindia Belanda mencoba mengambil simpati rakyat dengan

mendatangkan Hamengkubuwana II yang dulu dibuang Inggris. Hamengkubuwana II

kembali bertahta pada 18 Agustus 1826, sedangkan Hamengkubuwana V agak

disingkirkan oleh Belanda. Kedatangan sultan sebagai penguasa Yogyakarta

terbukti sedikit banyak melemahkan kekuatan Diponegoro, mengingat

kepopulerannya semasa masih menjabat sebelum dibuang ke Penang tahun 1812. Pada

masa itu, sultan berusaha keras menertibkan keadaan dan mengembalikan keamanan

di wilayahnya, meskipun dihimpit oleh tuntutan-tuntutan Belanda dalam rangka

memadamkan Perang Diponegoro. Beberapa tokoh penting keraton berhasil dibujuk

pulang ke Yogyakarta, namun demikian, sultan sendiri tidak pernah berniat

serius untuk membujuk Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi, putranya, untuk

menghentikan perlawanan. Belanda mencurigai tindakan sultan ini sebagai

dukungan terselubung terhadap perlawanan Diponegoro.

·

WAFAT

Sultan Hamengkubuwana II yang sudah tua (dan dipanggil

sebagai Sinuhun Sepuh), akhirnya mangkat pada tanggal 3 Januari 1828 setelah

menderita sakit radang tenggorokan dan akibat usia tua. Pemerintahan kembali

dipegang oleh cicitnya, yaitu Hamengkubuwana V. Berbeda dari penguasa-penguasa

Kesultanan Yogyakarta lainnya, jenazah Hamengkubuwana II tidak dimakamkan di

Imogiri, melainkan di kompleks pemakaman Kotagede. Hal ini terjadi karena

pertimbangan keamanan. Jalur perjalanan ke Imogiri kala itu dikuasai oleh kubu

Pangeran Diponegoro.

·

KELUARGA

a. Hamengkubuwana

II memiliki 4 permaisuri (Jawa: garwa dalem):

1.

GKR. Kedhaton (1750-1820), puteri Kanjeng Raden

Adipati Purwodiningrat, Bupati Magetan, dan memiliki anak:

§

GRM. Surojo (bergelar Hamengkubuwana III)

§

GKR. Bendoro, menikah dengan Kanjeng Raden

Tumenggung Sumodiningrat, cucu Hamengkubuwana I dari puterinya RAy.

Joyoningrat.

§

GKR. Hangger, menikah dengan Danureja II, patih Yogyakarta.

§

Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi

§

GKR. Maduretno, menikah dengan Rangga

Prawiradirja III.

2.

Gusti Raden Ayu Pretiwiningrum/GKR. Hemas

(1760-1826), puteri Kanjeng Pangeran Haryo Pakuningrat dan Ratu Alit, puteri

Pakubuwana II, dan memiliki anak:

§

Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkudiningrat

(1778-1824), kakek buyut Soekemi Sosrodihardjo (ayah Soekarno, Presiden

Indonesia ke-1)

3.

GKR. Kencono Wulan (skt. 1780-1859), puteri Kyai

Ronodigdoyo, dan memiliki anak:

§

GKR. Ayu, menikah dengan Paku Alam II

§

GRM. Sudaryo, mati muda.

§

GKR. Anom, menikah dengan R A A T Danuningrat I

atau Sayyid Alawi bin Ahmad bin Sa'id bin Abdul Wahab bin Sulaiman Basyeiban

Bupati Pertama Magelang.

§

GRM. Sumadi, mati muda.

§

GKR. Timur (lahir 1800), menikah dengan Raden

Mas Salyo/KRT. Joyowinoto/KPH. Notokusumo/Suryoningprang, putera Paku Alam I.

§

Gusti Raden Ajeng Sudarminah

§

GKR. Sasi, menikah dengan Danureja III, patih

Yogyakarta.

4.

GKR. Sultan, tidak memiliki anak.

b. Di samping permaisuri, Hamengkubuwana

II juga memiliki 27 selir (Jawa: garwa ampeyan):

1.

Bandara Raden Ayu Sepuh, dan memiliki anak:

§

Bendara Raden Ayu Gusti Wiryonegoro.

§

Bendara Raden Ayu Pringgodiningrat

§

Bendoro Pangeran Haryo Martosono/Murdoningrat (1774-1826),

kakek canggah Margono Djojohadikoesoemo, pendiri Bank Negara Indonesia.

§

BRAy. Prawirodiningrat II

2.

Bandara Mas Ayu Supenoningsih, dan memiliki

anak:

§

BRAy. Sindurejo

§

BRAy. Jayengrono

§

BRAy. Cokrodiwiryo

3.

BRAy. Herowati, dan memiliki anak:

§

BRAy. Joyoningrat

§

BPH. Dipowiyono (1771-1815)

§

BPH. Wiromenggolo

§

BRAy. Prawirodiningrat I

4.

BRAy. Supenowati, dan memiliki anak:

§

BRAy. Wiryowinoto

§

BRAy. Kartodipuro

§

BRAy. Yudhoprawiro

5.

BMAy. Sukarso, dan memiliki anak:

§

BPH. Pamot (lahir 1775)

§

BRAy. Prawirokusumo (lahir 1800), menikah dengan

Raden Panji Prawirokusumo, cucu Hamengkubuwana I dari puteranya BPH. Hadikusumo

II.

6.

BRAy. Wetan, dan memiliki anak:

§

BPH. Singosari

§

BRAy. Prawirodiningrat II

7.

BMAy. Yati, dan memiliki anak:

§

BRAy. Bayusentono

§

BRAy. Prawiroyudho

§

BRAy. Ronggo Prawirosentiko

8.

BMAy. Pujoningsih, dan memiliki anak:

§

BRAy. Sosrowijoyo

§

BPH. Silarong (lahir 1785)

§

BRAy. Martodiningrat

§

BPH. Senokusumo/Notopuro

9.

BMAy. Doyorogo, dan memiliki anak:

§

BPH. Hadiwinoto I (gugur tahun 1826)

§

BPH. Sutowijoyo, wali raja untuk Hamengkubuwana

V

§

BRAy. Sosronegoro

§

BPH. Sosronegoro II

§

BRAy. Mangkuyudho

§

Bendara Raden Mas Muryani/BPH. Notoboyo (lahir

1795)

§

BPH. Notodipuro/Purbowinoto (lahir 1801)

10.

BMAy. Sumarsonowati, dan memiliki anak:

§

BPH. Joyokusumo I (1787-1829)

§

BRAy. Notoyudho

11.

BMAy. Mirmosari, dan memiliki anak:

§

BRAy. Ngabdani

§

BRAy. Nitinegoro

§

BRAy. Sosrowijoyo II

§

BPH. Abdul Arifin/Hadiwijoyo (lahir 1794),

menikah dengan puteri BPH. Hadikusumo II (putera Hamengkubuwana I).

§

BPH. Djuminah/BPH. Teposono/BRM. Kasim (lahir

1797)

§

BRAy. Secodirjo

§

BPH. Martosono/Puger, mertua Paku Alam III.

§

BRAy. Puspodiningrat

12.

BRAy. Mindoko, dan memiliki anak:

§

BRAy. Sosrowinoto

§

BRAy. Prawirowinoto

13.

BRAy. Gondowati, dan memiliki anak:

§

BRM. Yakub/BPH. Dipowijoyo (lahir 1793), menantu

Raden Tumenggung Sosrokusumo, Bupati Grobogan.

14.

BMAy. Citrowati, dan memiliki anak:

§

BRAy. Tomoprawiro

§

BRAy. Notorejo

15.

BRAy. Pinongkowati, dan memiliki anak:

§

BRAy. Yudhowijoyo

16.

BRAy. Wardoyo, dan memiliki anak:

§

BRM. Japar/BPH. Singosekar/Riyokusumo (lahir

1798)

17.

Bendara Mas Ajeng Citrosari, dan memiliki anak:

§

BRAy. Samparwadi

18.

BMAj. Sasmitowati, dan memiliki anak:

§

BPH. Purwokusumo/Bintoro

§

BrAy. Reksokusumo

19.

BMAj. Surtikanthi, dan memiliki anak:

§

BRAy. Jayengsastro

§

BRAy. Sosrodipuro

§

BRAy. Sosrodipuro II

20.

BMAj. Doto, dan memiliki anak:

§

BRAy. Prawiroloyo

21.

BRAy. Pandansari, dan memiliki anak:

§

BRAy. Projodiningrat

22.

BMAj. Puspitoresmi, dan memiliki anak:

§

BRAy. Notonegoro I

§

BRAy. Notonegoro II

23.

BMAj. Niloresmi, dan memiliki anak:

§

BRAy. Joyodirjo

24.

BRAy. Manyonosari, dan memiliki anak:

§

BPH. Mangkudipuro/Purwokusumo/Joyokusumo, ayah

mertua Hamengkubuwana VII.

§

BRAy. Martokusumo

25.

BMAj. Cepoko, dan memiliki anak:

§

BPH. Wijil/Hadiwijoyo II

26.

BMAj. Rantamsari, dan memiliki anak:

§

BPH. Tejokusumo/Hadinegoro

27.

BRAy. Kulon, dan memiliki anak:

§

BPH. Timur/Pujokusumo

§

BRAy. Dewi, menikah dengan Kanjeng Raden

Tumenggung Martonegoro, cucu Hamengkubuwana I dari puteranya BPH. Demang Tanpo

Nangkil.

§

BPH. Timur

·

PENINGGALAN SRI SULTAN HB II

Sebagaimana Sri Sultan Hamengku Buwono I, Sri Sultan

Hamengku Buwono II juga meninggalkan karya-karya monumental. Mulai dari

membentuk korps/satuan keprajuritan yang dilengkapi dengan perlengkapan dan

persenjataan yang lebih baik, hingga membangun benteng baluwarti yang

dilengkapi meriam untuk melindungi keraton dari serangan luar.

Di bidang sastra beliau mewariskan karya-karya heroik yang

berbau pertahanan dan militer, seperti: Babad Nitik Ngayogya dan Babad

Mangkubumi. Dua karya babad ini menceritakan perjuangan berdirinya Keraton

Yogyakarta. Juga karya sastra yang bersifat fiksi, lahir berkat beliau, di

antaranya Serat Baron Sekender dan Serat Suryaraja. Yang terakhir merupakan

karya pustaka yang dijadikan pusaka bagi Keraton Yogyakarta.

Selain itu, beliau juga memerintahkan untuk membuat berbagai

bentuk wayang kulit dengan watak perang dan menggubah wayang orang dengan lakon

Jayapusaka. Tokoh utama dalam lakon tersebut adalah Bima yang begitu tepat

menggambarkan watak jujur, keras dan juga tegas dari Sri Sultan Hamengku Buwono

II.

·

GALERI

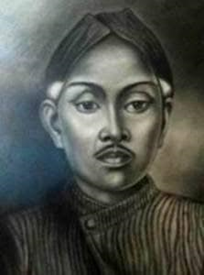

3. SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO III

|

Hamengkubuwana

III ꦲꦩꦼꦁꦏꦸꦨꦸꦮꦤ꧇꧓꧇ |

|

Sri Sultan Hamengkubuwana III |

|

Sultan Yogyakarta ke-3 |

|

Bertakhta :

1810-1811,12 Juni 1812 - 3 November 1814 Pendahulu :

Sultan Hamengkubuwana II Penerus :

Sultan Hamengkubuwana IV |

|

Informasi Pribadi |

|

Nama Kecil :

Gusti Raden Mas Surojo Kelahiran :

20 Februari 1769 (Malam Rabu Kliwon, 18 Syawal Dal 1694), Kraton Yogyakarta Kematian : 3

November 1814 (umur 45). Kraton Yogyakarta, Yogyakarta Pemakaman :

Astana Kasuwargan, Imogiri, Yogyakarta Wangsa : Mataram |

|

Naik

Tahta/Jumeneng Nata: Ngarso Dalem

Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana

Senapati-ing-Ngalaga 'Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah ingkang

Jumeneng Kaping Tiga ing Ngayogyakarta Hadiningrat |

|

Ayah: Sultan

Hamengkubuwana II Ibu: Gusti

Kanjeng Ratu Kedhaton Permaisuri:

Gusti Kanjeng Ratu Kencana, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Gusti Kanjeng Ratu

Wandhan Agama: Islam |

Sri Sultan Hamengkubuwana III (20 Februari 1769 – 3 November

1814) adalah raja Kesultanan Yogyakarta yang memerintah dalam dua periode,

yaitu tahun 1810 – 1811 dan 1812 – 1814.

Ia juga merupakan ayah dari Pangeran Diponegoro, tokoh yang

berpengaruh dalam Perang Jawa pada tahun 1825-1830.

·

LATAR BELAKANG

Beliau memiliki nama kecil Raden Mas (RM) Surojo, lahir pada

tanggal 20 Februari 1769. Adalah putra Sri Sultan Hamengku Buwono II dengan

Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Kedhaton. Dalam biografi Tan Jin Sing disebutkan bahwa

beliau adalah orang yang pendiam dan cenderung mengalah.

Pada usianya yang ke 41, tepatnya Bulan Desember 1810,

terjadi manuver pasukan Belanda ke Keraton Yogyakarta sebagai buntut

perseteruan antara Sri Sultan Hamengku Buwono II dengan Letnan Gubernur Jenderal

Herman Willem Daendels. Akibat dari perseteruan ini, Sri Sultan Hamengku Buwono

II dilengserkan dari jabatannya oleh pemerintah kolonial Belanda.

Saat itulah kemudian RM. Surojo diangkat sebagai Hamengku

Buwono III dengan pangkat regent atau wakil Raja. Sementara itu, Sri Sultan

Hemengku Buwono II masih tetap diijinkan untuk tinggal di dalam keraton dengan

sebutan Sultan Sepuh.

Nyaris setahun kemudian, tepatnya 28 Desember 1811, ketika

tentara Inggris berhasil mengalahkan bala tentara Belanda dan merebut tanah

Jawa, beliau dilengserkan dari statusnya dan kembali menjadi putra mahkota. Sri

Sultan Hamengku Buwono II kembali naik tahta.

Bertindak sebagai mediator antara Sri Sultan HB II dengan

Inggris adalah Pangeran Notokusomo, adik Sultan Hamengku Buwono II lain Ibu. Di

kemudian hari Pangeran Notokusumo menjadi sahabat bagi Letnan Gubernur Jenderal

Inggris karena pemahamannya yang tinggi atas sastra dan kebudayaan Jawa.

Pada awalnya Letnan Gubernur Jenderal Inggris mengakui Sri

Sultan Hamengku Buwono II sebagai penguasa sah Kasultanan Yogyakarta, dan

mengangkat RM. Surojo sebagai Adipati Anom. Namun hal ini hanya berselang

kurang dari setahun karena sikap keras Sri Sultan Hamengku Buwono II menjadikan

Raffles mencabut dukungannya. Pada tanggal 21 Juni 1812, Sri Sultan Hamengku

Buwono II dilengserkan, dan Adipati Anom disahkan menjadi Sri Sultan Hamengku

Buwono III untuk yang kedua kali.

Pada saat bersamaan dengan pengangkatan Adipati Anom sebagai

Hamengku Buwono III, putra sulungnya dari garwa selir RM. Antawirya diberi

gelar Bendara Pangeran Ario Diponegoro. Alih-alih turut campur dalam urusan

istana, Pangeran Diponegoro memilih untuk tinggal bersama neneknya di desa

Tegalrejo (barat laut Keraton Yogyakarta) untuk mendalami ilmu agama. Sama-sama

memiliki sifat yang keras dan tidak mau tunduk kepada bangsa asing seperti

kakeknya -Sri Sultan Hamengku Buwono II, Pangeran Diponegoro sendiri nantinya

mengobarkan perlawanan terhadap pemerintah Belanda yang dicatat dalam sejarah

pemerintah kolonial sebagai perang yang paling menguras energi dan biaya.

Sejak kedatangan Inggris, peta geopolitik Kasultanan

Yogyakarta berubah drastis. Yogyakarta harus melepaskan Kedu, separuh Pacitan,

Japan, Jipang dan Grobogan untuk dikuasai Inggris dengan ganti rugi sebesar

100.000 real per tahun. Pada masa ini pula, Sultan harus menyerahkan 4000 cacah

wilayah Adikarto (Kulonprogro) kepada Pangeran Notokusumo yang kemudian menjadi

pangeran merdika (otonom) di dalam Kasultanan Yogyakarta dengan gelar Kanjeng

Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam I (1813-1829). Selain itu, Sultan juga

harus menyerahkan 1000 cacah lagi wilayahnya kepada Kapiten Cina Tan Jin Sing

atas bantuan yang diberikan selama Sri Sultan Hamengku Buwono III masih

berkedudukan sebagai putera mahkota. Kelak Sri Sultan Hamengku Buwono III

mengangkat Tan Jin Sing menjadi Bupati Yogyakarta dan memberinya gelar KRT

Secadiningrat.

Perubahan penting lainnya yang terjadi akibat campur tangan

Inggris pada kurun waktu ini adalah terkait prajurit keraton. Inggris melarang

para raja memiliki kekuatan militer apapun selain yang diijinkan oleh

pemerintah kolonial. Sebagai gantinya, pasukan Inggris dan Sepoy menjadi

resimen utama pengamanan istana. Akibatnya sebanyak lebih dari 9000 prajurit

keraton, termasuk yang dari Bugis dan Bali, hidup menderita. Banyak diantara

mereka yang kemudian dimobilisasi oleh Inggris untuk bekerja di

perkebunan-perkebunan milik kolonial di luar Jawa.

Pada tanggal 3 November 1814 (19 Dulkangidah 1741), Sri

Sultan Hamengku Buwono III wafat pada usia 45 tahun. Beliau dimakamkan di

Astana Kasuwargan, Pajimatan, Imogiri. Masa pemerintahannya tercatat hanya

berlangsung selama 865 hari. Gusti Raden Mas (GRM) Ibnu Jarot, anak bungsu Sri

Sultan Hamengku Buwono III dari GKR Kencono (Ratu Ibu, pasca 1816; Ratu Hageng,

pasca 1820), yang telah diangkat sebagai putra mahkota menjadi penerus ayahnya

sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono IV pada usia 10 tahun.

·

PENOBATAN SEBAGAI RAJA

Di tengah-tengah penjarahan Keraton Yogyakarta, sebuah

upacara disiapkan untuk merayakan penobatan Hamengkubuawana III. Upacara yang

dimulai dengan parade militer yang terdiri dari infanteri, pasukan berkuda, dan

artileri medan berkuda dari Madras disusun menjadi lima belas barisan

diperintahkan untuk memenuhi lapangan selebar hampir seratus meter yang

membentang antara Benteng Vredeburg dan kediaman residen. Tepat sebelum parade

militer dimulai, tembakan senapan menggelegar sembilan belas kali untuk

memberikan salut dari arah benteng dan band militer pasukan berkuda penjaga

sultan yang beranggotakan orang Indo dan Ambon semakin menegaskan aura militer

untuk penobatan sultan yang baru.

Kapten Wlliam Colebrooke RA, yang menyaksikan upacara itu

menggambarkan upacara ini sebagai "upacara yang sangat mengesankan"

yang ia tulis dalam sepucuk surat untuk ayahnya, Kolonel Paulet Colebrooke RA,

di Kent, Inggris.

·

RIWAYAT PEMERITAHAN

Nama aslinya adalah Raden Mas Surojo, putra Hamengkubuwana

II yang lahir pada tanggal 20 Februari 1769. Pada bulan Desember 1810 terjadi

serbuan tentara Belanda terhadap Keraton Yogyakarta sebagai kelanjutan dari

permusuhan antara Hamengkubuwana II melawan Herman Daendels.

Hamengkubuwana II diturunkan secara paksa dari takhta

setelah peristiwa pemberontakan Raden Ronggo. Herman Daendels kemudian

mengangkat Raden Mas Surojo sebagai Hamengkubuwana III berpangkat regent, atau

wakil raja. Ia juga menangkap dan menahan Pangeran Notokusumo saudara

Hamengkubuwana II di Cirebon.

Pada tahun 1811 Inggris berhasil merebut jajahan Belanda

terutama Jawa. Kesempatan ini dipergunakan oleh Hamengkubuwana II untuk naik

takhta kembali dan menurunkan Hamengkubuwana III sebagai putra mahkota.

Peristiwa ini terjadi pada tanggal 28 Desember 1811.

Kemudian terjadi permusuhan antara Hamengkubuwana II melawan

Thomas Raffles, yaitu kepala pemerintahan Inggris di Jawa. Pertempuran terjadi

di Keraton Yogyakarta, di mana Thomas Raffles membuang Hamengkubuwana II ke

Pulau Penang, dan mengangkat kembali Hamengkubuwana III sebagai raja.

Akibat pertempuran tersebut, Kesultanan Yogyakarta harus

menerima konsekuensi, antara lain:

Yogyakarta harus melepaskan daerah Kedu, separuh Pacitan,

Japan, Jipang dan Grobogan kepada Inggris dan diganti kerugian sebesar 100.000

real setiap tahunnya.

Angkatan perang Yogyakarta diperkecil dan hanya beberapa

tentara keamanan keraton saja.

Sebagian daerah kekuasaan keraton diserahkan kepada Pangeran

Notokusumo yang berjasa mendukung Thomas Raffles, dan diangkat menjadi Paku

Alam I.

Pemerintahan Hamengkubuwana III berakhir pada saat

meninggalnya, yaitu tanggal 3 November 1814. Ia digantikan putranya yang masih

anak-anak sebagai Hamengkubuwana IV. Karena Hamengkubuwana masih berusia 10

tahun, maka Paku Alam I ditunjuk sebagai wali raja. Sementara itu putra

tertuanya yang lahir dari selir bernama Pangeran Diponegoro kelak melancarkan

perang terhadap Belanda pada tahun 1825 – 1830.

·

PENINGGALAN SRI SULTAN HB III

Kampung Ketandan, di dekat Jalan Malioboro, yang kini ramai

sebagai pusat niaga serta budaya Tionghoa di Yogyakarta dibangun pada masa Sri

Sultan Hamengku Buwono III. Awalnya kampung tersebut merupakan tempat para

pekerja pemungut pajak yang digeluti oleh pendatang dari Cina. Di sini terdapat

sebuah bangunan berloteng yang diperuntukkan bagi penasehat pribadi Sultan, Tan

Jin Sing, seorang kapitan Cina dari Kedu yang mahir berbagai bahasa.

Selain itu, Sri Sultan Hamengku Buwono III juga mendatangkan

sebuah kereta kuda dari Inggris yang dikabarkan konstruksinya tahan peluru.

Kereta itu diberi nama Kyai Mondro Juwolo. Meskipun singkat, masa pemerintahan

Sri Sultan Hamengku Buwono III pada saat itu merupakan kurun dimana rakyat

Yogyakarta menikmati suasana yang lebih aman dan makmur.

·

GALERI

4. SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO IV

|

Hamengkubuwana

IV ꦲꦩꦼꦁꦏꦸꦨꦸꦮꦤ꧇꧔꧇ |

|

Sri Sultan Hamengkubuwana IV |

|

Sultan Yogyakarta ke-4 |

|

Bertakhta :

10 November 1814 - 6 Desember 1823 Penobatan : 9

November 1814 (Usia 10

tahun) Pendahulu :

Sultan Hamengkubuwana III Penerus :

Sultan Hamengkubuwana V Pemahkotaan :

21 Juni 1812 Wali raja :

Paku Alam I |

|

Informasi Pribadi |

|

Nama Lengkap

: Gusti Raden Mas (GRM) Ibnu Jarot Kelahiran : 3

April 1804 (Selasa Kliwon, 22 Besar Jimakir 1730), Kraton Yogyakarta,

Yogyakarta Kematian : 6

Desember 1823 (umur 19), Kraton Yogyakarta, Yogyakarta Pemakaman :

Astana Besiyaran, Imogiri, Yogyakarta Wangsa : Mataram |

|

Naik

Tahta/Jumeneng Nata: Ngarso Dalem

Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono

Senapati-ing-Ngalaga 'Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah ingkang

Jumeneng Kaping Sekawan ing Ngayogyakarta Hadiningrat |

|

Nama

Anumerta: Sinuhun Jarot Seda Besiyar Ayah : Sultan

Hamengkubuwana III Ibu : Gusti

Kanjeng Ratu Kencana (GKR Hageng) Permaisuri

:Gusti Kanjeng Ratu Kencana Agama : Islam |

Sri Sultan Hamengkubuwana IV (Bahasa Jawa: ꧋ꦱꦿꦶꦱꦸꦭ꧀ꦠꦤ꧀ꦲꦩꦺꦁꦏꦸꦧꦸꦮꦺꦴꦤꦺꦴ꧇꧔꧇),

(3 April 1804 – 6 Desember 1823) adalah raja Kesultanan Yogyakarta yang

memerintah pada tahun 1814 - 1822.

·

RIWAYAT PEMERINTAHAN

Nama aslinya adalah Gusti Raden Mas Ibnu Jarot, putra

kedelapan belas Hamengkubuwana III yang lahir dari permaisuri Gusti Kanjeng

Ratu Kencono tanggal 3 April 1804. Ia naik tahta menggantikan ayahnya pada usia

sepuluh tahun, yaitu tahun 1814. Karena usianya masih sangat muda, Paku Alam I

ditunjuk sebagai wali pemerintahannya.

Pada pemerintahan Hamengkubuwono IV, kekuasaan Patih

Danurejo IV semakin merajalela. Ia menempatkan saudara-saudaranya menduduki

jabatan-jabatan penting di keraton. Keluarga Danurejan ini terkenal tunduk pada

Belanda. Mereka juga mendukung pelaksanaan sistem Sewa Tanah untuk swasta, yang

hasilnya justru merugikan rakyat kecil.

Pada tanggal 20 Januari 1820 Paku Alam I meletakkan jabatan

sebagai wali raja. Pemerintahan mandiri Hamengkubuwono IV itu hanya berjalan

dua tahun karena ia tiba-tiba meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 1823 saat

sedang bertamasya. Oleh karena itu, Hamengkubuwono IV pun mendapat gelar

anumerta Sinuhun Jarot, Seda Besiyar.

Kematian Hamengkubuwono IV yang serba mendadak ini

menimbulkan desas-desus bahwa ia tewas diracun ketika sedang bertamasya. Putra

mahkota yang belum genap berusia tiga tahun diangkat sebagai raja, bergelar

Hamengkubuwono V.

·

KEHIDUPAN PRIBADI

1. Pemaisuri (Garwah Padmi)

§ Gusti Kanjeng Ratu Kencana

Putri Dhanureja II, Patih Yogyakarta dan Gusti Kanjeng Ratu

Hangger. Kakek dari pihak ibu adalah Hamengkubuwana II.

2. Selir (Garwah Ampeyan)

§ Bendara Raden Ayu Dewaningrum

§ Bendara Raden Ayu Murcitaningrum

§ Bendara Raden Ayu Ratna Adiningrum

§ Bendara Raden Ayu Turunsih

§ Bendara Raden Ayu Daya Asmara

§ Bendara Raden Ayu Murtiningrum

§ janda Hamengkubuwana III

§ Bendara Raden Ayu Ratnaningrum

§ Bendara Raden Ayu Widyawati

§ putri Ki Dhalang Jiwatenaya

3. Anak

§ Kanjeng Pangeran Adipati Anom

Hamengkunegara Sudibya Rajaputra Narendra ing Mataram

lahir dari GKR. Kencana, meninggal pada usia 108 hari

§ Gusti Raden Mas Gathot Menol

lahir dari GKR. Kencana. Naik takhta sebagai Hamengkubuwana

V

§ Bendara Pangeran Harya Hangabehi

lahir dari BRAy. Daya Asmara. Ia adalah pegawai KNIL, juga

dikenal sebagai Bendara Pangeran Harya Suryadiningrat atau Bendara Pangeran

Harya Panengah.

§ Gusti Raden Mas Mustaya

lahir dari GKR. Kencana. Kemudian bergelar Kanjeng Gusti

Pangeran Adipati Mangkubumi, naik takhta sebagai Hamengkubuwana VI

§ Bendara Pangeran Harya Surya Negara

lahir dari BRAy. Widyawati. Ia adalah pegawai KNIL,

sastrawan Jawa ternama, serta penulis utama Babad Ngayogyakarta.

§ Bendara Raden Mas Tritustha

lahir dari BRAy. Dewaningrum, meninggal muda

§ Gusti Bendara Raden Ayu Maduratna

lahir dari BRAy. Murcitaningrum. Menikah dengan Kanjeng Pangeran

Harya Yudhanegara I atau Kanjeng Raden Tumenggung Prawiradirja.

§ Bendara Raden Mas Sunadi

lahir dari BRAy. Dewaningrum

§ Bendara Raden Ayu Dhanureja

lahir dari BRAy. Ratna Adiningrum. Menikah dengan Dhanureja

IV, Patih Yogyakarta.

§ Bendara Raden Ayu Niti Negara

lahir dari BRAy. Turunsih. Menikah dengan Kanjeng Raden

Tumenggung Niti Negara II, cucu Hamengkubuwana II dari pihak ibu.

§ Bendara Raden Ayu Jayaningrat

lahir dari BRAy. Murtiningrum. Menikah dengan Kanjeng Raden

Tumenggung Jayaningrat.

§ Bendara Raden Ayu Suryatmaja

lahir dari BRAy. Ratnaningrum. Menikah dengan Kanjeng Raden

Tumenggung Suryatmaja.

§ Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedhaton

lahir dari GKR. Kencana, meninggal muda

§ Bendara Raden Ajeng Mutoinah

lahir dari BRAy. Murtiningrum

§ Bendara Raden Mas Pirngadi

lahir dari BRAy. Widyawati

§ Bendara Raden Mas Samadikun

lahir dari BRAy. Ratnaningrum

·

GALERI

5. SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO V

|

Hamengkubuwana V ꦲꦩꦼꦁꦏꦸꦨꦸꦮꦤ꧇꧕꧇ |

|

Sri Sultan Hamengkubuwana V |

|

Sultan Yogyakarta ke-5 |

|

Bertakhta: 19

Desember 1823 - 5 Juni 1855 Penobatan:

1823 (Umur 3 tahun) Pendahulu:

Sultan Hamengkubuwana IV Penerus:

Sultan Hamengkubuwana VI Wali raja:

Ratu Ageng (Nenek), GKR Ratu Kencono (Ibu), Pangeran Mangkubumi (Saudara

kakek), Pangeran Diponegoro (Saudara ayah) |

|

Informasi Pribadi |

|

Nama Lengkap:

Gusti Raden Mas Gathot Menol Kelahiran: 24

Januari 1820 (Senin Kliwon, 7 Rabiul Akir Alip 1747), Kraton Yogyakarta,

Yogyakarta Kematian: 5

Juni 1855 (umur 34), Kraton Yogyakarta, Yogyakarta Pemakaman:

Astana Besiyaran, Imogiri, Yogyakarta Wangsa : Mataram |

|

Naik

Tahta/Jumeneng Nata: Ngarso Dalem

Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati-ing-Ngalaga

'Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping

Gangsal ing Ngayogyakarta Hadiningrat |

|

Ayah: Sultan

Hamengkubuwana IV Ibu: GKR

Kencono Permaisuri:

Gusti Kanjeng Ratu Kencana dan Gusti Kanjeng Ratu Kedhaton Agama: Islam |

Sri Sultan Hamengkubuwana V (bahasa Jawa: ꧋ꦱꦿꦶꦱꦸꦭ꧀ꦠꦤ꧀ꦲꦩꦺꦁꦏꦸꦧꦸꦮꦺꦴꦤꦺꦴ꧇꧕꧇,

24 Januari 1820 – 5 Juni 1855) adalah sultan kelima Kesultanan Yogyakarta, yang

berkuasa tanggal 19 Desember 1823 - 17 Agustus 1826, dan kemudian dari 17

Januari 1828 - 5 Juni 1855 yang diselingi oleh pemerintahan Hamengkubuwana II

karena ketidakstabilan politik dalam Kesultanan Yogyakarta saat itu.

·

RIWAYAT PEMERINTAHAN

Nama asli Sri Sultan Hamengkubuwana V adalah Gusti Raden Mas

Gathot Menol, putra keenam Hamengkubuwana IV yang lahir pada tanggal 24 Januari

1820 dari permaisuri Gusti Kangjeng Ratu Kencono. Sewaktu dewasa ia bergelar

Pangeran Mangkubumi. Ia juga pernah mendapat pangkat Letnan Kolonel tahun 1839

dan Kolonel tahun 1847 dari pemerintah Hindia Belanda. Melihat tahun

pemerintahannya dimulai tahun 1823 sedang lahirnya adalah tahun 1820 maka

Sultan Hamengku Buwono V waktu permulaan bertakhta baru berumur 3 (tiga) tahun.

Hamengkubuwana V sendiri mendekatkan hubungan Keraton

Yogyakarta dengan pemerintahan Hindia Belanda yang berada di bawah Kerajaan

Belanda, untuk melakukan taktik perang pasif, di mana ia menginginkan

perlawanan tanpa pertumpahan darah. Sri Sultan Hamengkubuwana V mengharapkan

dengan dekatnya pihak keraton Yogyakarta dengan pemerintahan Belanda akan ada

kerja sama yang saling menguntungkan antara pihak keraton dan Belanda, sehingga

kesejahteraan dan keamanan rakyat Yogyakarta dapat terpelihara.

Kebijakan Hamengkubuwana V tersebut ditanggapi dengan

tentangan oleh beberapa kanjeng abdi dalem dan adik Sultan HB V sendiri, yaitu

Gusti Raden Mas Mustojo (nantinya naik takhta bergelar Hamengkubuwana VI).

Mereka menganggap tindakan Sultan HB V adalah tindakan yang mempermalukan

Keraton Yogyakarta sebagai pengecut, sehingga dukungan terhadap Sultan

Hamengkubuwana V pun berkurang dan banyak yang memihak adik sultan untuk

menggantikan sultan dengan GRM Mustojo. Keadaan semakin menguntungkan GRM

Mustojo setelah ia berhasil mempersunting putri Kesultanan Brunai dan menjalin

ikatan persaudaraan dengan Kesultanan Brunai. Kekuasaan Sultan Hamengkubuwana V

semakin terpojok setelah timbul konflik di dalam tubuh keraton yang melibatkan

istri ke-5 sultan sendiri, Kangjeng Mas Hemawati. Sri Sultan Hamengkubuwana V

hanya mendapatkan dukungan dari rakyat yang merasakan pemerintahan yang aman

dan tenteram selama masa pemerintahannya.

Sri Sultan Hamengkubuwana V wafat pada tahun 1855 dalam

sebuah peristiwa yang hanya sedikit diketahui orang, peristiwa itu dikenal

dengan peristiwa wereng saketi tresno (bahasa Indonesia: wafat oleh yang

dicinta), Sri Sultan meninggal setelah ditikam oleh istri ke-5-nya, yaitu

Kangjeng Mas Hemawati, yang sampai sekarang tidak diketahui apa penyebab

istrinya berani membunuh Sultan, suaminya.

Ketika insiden pembunuhan itu terjadi, permaisuri Sultan HB

V yakni Kanjeng Ratu Sekar Kedaton, sedang hamil tua. 13 hari pasca sultan

tewas, lahirlah anak yang dikandungnya itu dan seharusnya menjadi penerus tahta

Yogyakarta. Putra mahkota Sultan HB V tersebut diberi nama Raden Mas Kanjeng

Gusti Timur Muhammad.

Seperti yang telah diperkirakan, Raden Mas Mustojo

dinobatkan sebagai Raja Yogyakarta berikutnya, bergelar Sri Sultan

Hamengkubuwana VI kendati mulanya hanya sementara sembari menunggu putra

mahkota sudah siap memimpin sebagai sultan. Namun, yang terjadi kemudian bukan

sesuai kesepakatan. Setelah Sultan HB VI wafat pada 20 Juli 1877, yang

dinaikkan ke singgasana justru anaknya sendiri, yakni Gusti Raden Mas Murtejo

atau yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengkubuwana VII (1839-1931).

Hal ini tentu saja mendapat tentangan dari permaisuri Sultan

HB V, Ratu Sekar Kedaton, dan Gusti Timur Muhammad yang seharusnya naik tahta.

Keduanya lalu ditangkap dengan tudingan telah melakukan pembangkangan terhadap

raja dan istana. Hukuman pun dijatuhkan, sekaligus untuk menghapus trah Sultan

HB V demi melanggengkan kekuasaan Sultan HB VII beserta keturunannya nanti. Ratu

Sekar Kedaton dan Gusti Timur Muhammad harus menjalani hukuman buang ke Manado,

Sulawesi Utara, hingga keduanya meninggal dunia di sana.

·

KEHIDUPAN PRIBADI

1. PEMAISURI (GARWA PADMI)

§

Gusti Kanjeng Ratu Kencana

lahir sebagai Raden Ajeng Suradinah, putri Kanjeng Pangeran

Harya Purwanegara dan Gusti Kanjeng Ratu Anom. Kakek dari pihak ibu adalah

Hamengkubuwana II. Ia dikenal sebagai Kanjeng Ratu Sasi setelah bercerai

§

Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedhaton

lahir sebagai Raden Ajeng Andaliyah, putri Bendara Pangeran

Harya Hadinegara atau Bendara Pangeran Harya Suryaning-Ngalaga. Kakek dari

pihak ayah adalah Hamengkubuwana III. Dibuang ke Manado setelah suaminya

meninggal

2. SELIR (GARWA AMPEYAN)

§

Bendara Raden Ayu Dewaningsih

§

Bendara Raden Ayu Panukmawati

§

Bendara Raden Ayu Ratna Sri Wulan

3. ANAK

§

Bendara Raden Mas Sepuh

lahir dari BRAy. Dewaningsih, meninggal muda

§

Gusti Raden Mas Timur Muhammad

lahir dari GKR. Kedhaton. Bergelar Kanjeng Bendara Pangeran

Harya Suryaning-Ngalaga

§

Gusti Bendara Raden Ayu Hangabehi

lahir dari BRAy. Dewaningsih. Menikah dengan Hamengkubuwana

VI kemudian bercerai lalu menikah lagi dengan Kanjeng Raden Tumenggung Ganda

Kusuma

§

Bendara Raden Ajeng Timur

lahir dari BRAy. Dewaningsih, meninggal muda

§

Bendara Raden Ajeng Suwarti

lahir dari BRAy. Panukmawati, meninggal muda

§

Bendara Raden Ajeng Rabingu

lahir dari BRAy. Panukmawati, meninggal muda

§

Bendara Raden Ajeng Humissalamah

lahir dari BRAy. Ratna Sri Wulan, meninggal muda

§

Bendara Raden Ayu Hadiwinata

lahir dari BRAy. Panukmawati. Menikah dengan Bendara

Pangeran Harya Hadiwinata, putra keenam Hamengkubuwana VI

§

Bendara Raden Ajeng Sukinah

lahir dari BRAy. Ratna Sri Wulan. Menikah dengan Gusti

Pangeran Harya Mangkubumi/Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkubumi, putra

kelima Hamengkubuwana VI

·

GALERI

6. SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO VI

|

Hamengkubuwana VI ꦲꦩꦼꦁꦏꦸꦨꦸꦮꦤ꧇꧖꧇ |

|

Sri Sultan Hamengkubuwana VI |

|

Sultan Yogyakarta ke-6 |

|

Bertakhta: 5

Juli 1855 - 20 Juli 1877 Penobatan: 5

Juli 1855 Pendahulu:

Sultan Hamengkubuwana V Penerus:

Sultan Hamengkubuwana VII |

|

Informasi Pribadi |

|

Nama Lengkap:

Gusti Raden Mas Mustojo Kelahiran: 10

Agustus 1821 (Ahad Pon, 21 Dulkaidah Ehe 1748), Kraton Yogyakarta, Yogyakarta Kematian: 20

Juli 1877 (umur 55), Kraton Yogyakarta, Yogyakarta Pemakaman:

Astana Besiyaran, Imogiri, Yogyakarta Wangsa : Mataram |

|

Naik

Tahta/Jumeneng Nata: Ngarso Dalem

Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono

Senapati-ing-Ngalaga 'Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah ingkang

Jumeneng Kaping Enem ing Ngayogyakarta Hadiningrat |

|

Ayah: Sultan

Hamengkubuwana IV Ibu: Gusti

Kanjeng Ratu Kencono Permaisuri:

Gusti Kanjeng Ratu Kencana & Gusti Kanjeng Ratu Sultan Agama: Islam |

Sri Sultan Hamengkubuwana VI (Bahasa Jawa: ꧋ꦱꦿꦶꦱꦸꦭ꧀ꦠꦤ꧀ꦲꦩꦺꦁꦏꦸꦧꦸꦮꦺꦴꦤꦺꦴ꧇꧖꧇,

10 Agustus 1821 – 20 Juli 1877) adalah sultan keenam Kesultanan Yogyakarta yang

memerintah pada tahun 1855 – 1877, berjuluk Sinuhun Mangkubumi. Dia

menggantikan kakaknya, Hamengkubuwana V yang meninggal di tengah

ketidakstabilan politik dalam tubuh Keraton Yogyakarta.

·

RIWAYAT PEMERINTAHAN

Nama asli Sultan Hamengkubuwana VI adalah Gusti Raden Mas

Mustojo, merupakan putra kedua belas Sultan Hamengkubuwana IV yang lahir pada

tahun 1821 dari permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kencono.

Hamengkubuwana VI naik takhta menggantikan kakaknya, yaitu

Hamengkubuwana V pada tahun 1855, setelah Hamengkubuwana V tewas dibunuh oleh

selirnya sendiri (istri ke-5) Kanjeng Mas Ayu Hemawati ditengah ketidakstabilan

politik di kesultanan Yogyakarta. Pada masa pemerintahannya terjadi gempa

bumi yang besar yang meruntuhkan sebagian besar Keraton Yogyakarta, Taman Sari,

Tugu Golong Gilig, Masjid Gedhe (masjid keraton), Loji Kecil (sekarang Istana

Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta) serta beberapa bangunan lainnya di

Kesultanan Yogyakarta.

Pada masa Hamengkubuwana V, Gusti Raden Mas Mustojo adalah

seorang penentang keras kebijakan politik perang pasif kakaknya yang

menjalankan hubungan dekat dengan pemerintahan Hindia Belanda yang ada di bawah

Kerajaan Belanda. Namun setelah kakaknya meninggal dan dia dinobatkan menjadi

raja, semasa pemerintahannya dia justru melanjutkan kebijakan dari kakaknya

yang sebelumnya dia tentang keras.

Semasa pemerintahan Hamengkubuwana VI kemudian mulai timbul

pemberontakan-pemberontakan yang tidak mengakui masa pemerintahan Sultan

Hamengkubuwana VI, tetapi pemberontakan-pemberontakan tersebut dapat diredam

dan dibersihkan. Hal ini berkat kepemimpinan dan ketangguhan Danurejo V, patih

Keraton Yogyakarta saat itu. Hubungan dengan berbagai kerajaan pun terjalin

kuat pada masa pemerintahan HB VI, apalagi setelah beliau menikah dengan putri

Kesultanan Brunai.

Walaupun sempat menimbulkan beberapa sengketa dengan

kerajaan-kerajaan lain, tercatat bahwa Sultan Hamengkubuwono VI dapat

mengatasinya dengan arif bijaksana. Tapi lambat laun hubungan dengan

pemerintahan Hindia Belanda agak mulai menuai konflik terutama karena keraton

Yogyakarta kala itu banyak menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan yang

menjadi musuh pemerintah Hindia Belanda dan Kerajaan Belanda.

Pemerintahan Hamengkubuwana VI berakhir ketika ia meninggal

dunia pada tanggal 20 Juli 1877. Ia digantikan putra tertuanya, Gusti Raden Mas

Murtejo, sebagai sultan selanjutnya bergelar Hamengkubuwana VII.

Naiknya Hamengkubuwana VII menggantikan ayahnya

Hamengkubuwana VI sebagai raja Yogyakarta yang baru mendapat tentangan dari

permaisuri Almarhum Sultan Hamengkubuwana V, Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedhaton,

karena seharusnya yang naik takhta adalah Gusti Raden Mas Timur Muhammad putra

Hamengkubuwana V. Keduanya lalu ditangkap dengan tudingan telah melakukan

pembangkangan terhadap raja dan istana. Hukuman pun dijatuhkan, sekaligus untuk

menghapus trah Sultan Hamengkubuwana V dan demi melanggengkan kekuasaan Sultan

Hamengkubuwana VII beserta keturunannya nanti. Gusti Kanjeng Ratu Sekar

Kedhaton dan Gusti Raden Mas Timur Muhammad harus menjalani hukuman buang ke

Manado, Sulawesi Utara, hingga keduanya meninggal dunia di sana.

·

KEHIDUPAN RIBADI

1. PEMAISURI (GARWA PADMI)

§ Gusti Kanjeng Ratu Kencana

putri Pakubuwana VIII dari Surakarta. Ia kemudian bergelar

Gusti Kanjeng Ratu Hamengkubuwana.

§ Gusti

Kanjeng Ratu Sultan

putri Ki Ageng Prawirarejasa. Ia kemudian bergelar Gusti

Kanjeng Ratu Hageng.

2. SELIR (GARWA AMPEYAN)

§

Bendara Raden Ayu Tejaningrum

§

Bendara Raden Ayu Pujaratna

§

Bendara Raden Ayu Ratnaningdia

§

Bendara Raden Ayu Sasmitaningrum

§

Bendara Raden Ayu Puspitaningrum

§

Bendara Raden Ayu Murtiningrum

§

Bendara Raden Ayu Ratna Adiningrum

§

Bendara Raden Ayu Dewaningrum

3. ANAK

§

Gusti Raden Mas Murteja

lahir dari GKR. Sultan. Naik takhta sebagai Hamengkubuwana

VII

§

Bendara Raden Mas Sulaiman

lahir dari BRAy. Pujaratna, meninggal muda

§

Bendara Pangeran Harya Purbaya

lahir dari BRAy. Ratnaningdia

§

Gusti Pangeran Harya Surya Mataram

lahir dari GKR. Sultan

§

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkubumi

lahir dari GKR. Sultan. Ia adalah kakek Hamengkubuwana IX

dari pihak ibu.

§

Bendara Pangeran Harya Hadiwinata

lahir dari BRAy. Puspitaningrum.

§

Bendara Pangeran Harya Hadiwijaya

lahir dari BRAy. Ratna Adiningrum

§

Gusti Pangeran Harya Bumi Nata

lahir dari GKR. Sultan

§

Gusti Pangeran Harya Puger

lahir dari GKR. Sultan

§

Gusti Pangeran Harya Suryaputra

lahir dari GKR. Sultan

§

Gusti Pangeran Harya Anom

lahir dari GKR. Sultan

§

Bendara Raden Ajeng Samilah

lahir dari BRAy. Tejaningrum, meninggal muda

§

Gusti Kanjeng Ratu Hangger

lahir dari GKR. Sultan. Menikah dengan Kanjeng Raden Adipati

Danureja VI, Patih Yogyakarta.

§

Gusti Kanjeng Ratu Pembayun

lahir dari GKR. Sultan. Menikah dengan Kanjeng Raden Adipati

Danureja V, Patih Yogyakarta[3]

§

Gusti Kanjeng Ratu Anom

lahir dari GKR. Sultan. Menikah dengan Kanjeng Raden

Tumenggung Dhanuningrat

§

Bendara Raden Ayu Purwadiningrat

lahir dari BRAy. Sasmitaningrum. Menikah dengan Kanjeng

Raden Tumenggung Purwadiningrat

§

Gusti Kanjeng Ratu Hayu

lahir dari GKR. Sultan. Menikah dengan Paku Alam IV lalu

bercerai kemudian menikah lagi dengan Raden Mas Adipati Harya Hadiningrat atau

Kanjeng Pangeran Harya Chandranegara IV, Bupati Demak. Ia adalah nenek Raden

Ajeng Kartini dari pihak ayah.

§

Gusti Kanjeng Ratu Bendara

lahir dari GKR. Sultan. Menikah dengan Kanjeng Raden

Tumenggung Wijil

§

Gusti Raden Ajeng Kusdilah

lahir dari GKR. Kencana, meninggal muda

§

Gusti Kanjeng Ratu Sasi

lahir dari GKR. Kencana. Menikah dengan Kanjeng Bendara

Pangeran Harya Suryaning-Ngalaga putra Hamengkubuwana V, kemudian dengan

Kanjeng Raden Tumenggung Suryadirja atau Kanjeng Raden Tumenggung Jayawinata

§

Bendara Raden Ayu Natayudha

lahir dari BRAy. Murtiningrum. Menikah dengan Kanjeng Raden

Tumemggung Natayudha

§

Bendara Raden Ayu Mangkuyudha

lahir dari BRAy. Ratna Adiningrum. Menikah dengan Kanjeng

Raden Tumenggung Mangkuyudha

§

Bendara Raden Ayu Suryamurcita

lahir dari BRAy. Dewaningrum. Menikah dengan Kanjeng Raden

Tumenggung Suryamurcita

·

GALERI

7. SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO VII

|

Hamengkubuwana VII ꦲꦩꦼꦁꦏꦸꦨꦸꦮꦤ꧇꧗꧇ |

|

Sri Sultan Hamengkubuwana VII |

|

Sultan Yogyakarta ke-7 |

|

Bertakhta: 13

Agustus 1877 - 30 Januari 1921 Penobatan: 13

Agustus 1877 Pendahulu:

Sultan Hamengkubuwana VI Penerus:

Sultan Hamengkubuwana VIII |

|

Informasi Pribadi |

|

Nama Lengkap:

Gusti Raden Mas Murtejo Kelahiran: 4

Februari 1839 (Senin Legi, 20 Dulkaidah Je 1766) Kraton Yogyakarta Kematian: 30

Desember 1931 (umur 92) Pesanggrahan Ambarukmo, Yogyakarta Pemakaman:

Astana Saptorenggo, Imogiri, Yogyakarta Wangsa : Mataram |

|

Naik

Tahta/Jumeneng Nata: Ngarso Dalem

Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono

Senapati-ing-Ngalaga 'Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah ingkang

Jumeneng Kaping Pitu ing Ngayogyakarta Hadiningrat |

|

Ayah: Sultan

Hamengkubuwana VI Ibu: Gusti

Kanjeng Ratu Sultan (Permaisuri kedua) Permaisuri:

Gusti Kanjeng Ratu Kencana/Gusti Kanjeng Ratu Wandhan, Gusti Kanjeng Ratu

Hemas, Gusti Kanjeng Ratu Kencana II Agama: Islam |

Sri Sultan Hamengkubuwana VII (bahasa Jawa: ꧋ꦱꦿꦶꦱꦸꦭ꧀ꦠꦤ꧀ꦲꦩꦺꦁꦏꦸꦧꦸꦮꦤ꧇꧗꧇,

4 Februari 1839 – 30 Desember 1931) adalah raja Kesultanan Yogyakarta yang memerintah

pada tahun 1877-1921. Dia juga dikenal dengan sebutan Sinuwun Behi dan Sultan

Ngabehi (Sultan Sugih).

·

RIWAYAT PEMERINTAHAN

Nama aslinya adalah Gusti Raden Mas Murtejo, putra tertua